生物の行動の中には、ダーウィン流の種の保存説では説明がつかないものが多い。しかし、種の保存というものを生物の個体レベルでなく、遺伝子のレベルで考えれば説明がつくという。(以下、柳田邦男「犠牲」からの要約)

ミツバチがそのコロニーを守るために、自分の子を産まないのに何故命さえ投げ出すのか、といった利他的行為の謎はダーウィンには解けなかった。母親が自分という個を犠牲にして、我が子を救うこともその謎に似ている。

ウィリアム・ハミルトンという生物学者が、生物の行動を決定している要因を遺伝子に帰着させ、さらにドーキンスという学者が決定的な理論を展開した。

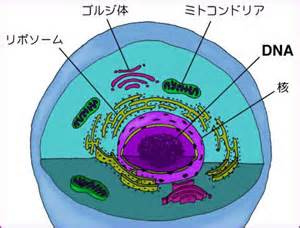

つまりは、遺伝子はむき出しのままでは傷つきやすいので、うまく生きのびていくための砦として細胞をつくり生物をつくった。その意味で生物は遺伝子のヴィークルに過ぎず、人間と言えども例外ではない。

遺伝子は自己の複製の都合に応じて自分の乗り物である個体に、次の乗り物を救わせたり、殺したりするのだ。母性愛だのというものも、遺伝子の存続にとって都合のいい時にそういう情愛が働くように個体にプログラムされているに過ぎないのだという。